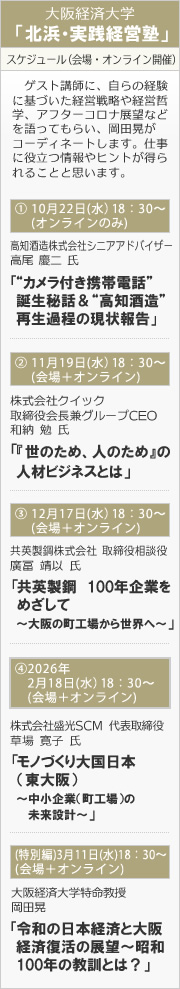

Vol. 22 真田幸村から学ぶ中小企業の生き残り戦略(下)

~実は子どもが13人、究極の事業承継策

(2016年09月29日)

幸村の子孫が現代も健在!

1615年(慶長20年)の旧暦5月7日、大坂夏の陣で真田幸村は徳川家康を一時は追い詰めたものの最後には力尽き、ついに49歳で散っていった。その翌日には大坂城が落城、幸村の長男・幸昌(大助)も淀殿・豊臣秀頼の母子に最後まで付き従い運命を共にした。しかし真田幸村の歴史はこれで終わりではなかった。

実は、幸村には大助を含め13人の子供がいたことをご存じだろうか。そのうち早世した2人と大助を除く10人はひそかに生き延び、男子の家系はこの現代まで「仙台真田家」として続いているのである。(子供の数や順番については諸説あるが、仙台真田家13代目当主・真田徹氏の見解に従った。)

真田家は関ヶ原の戦いの際、西軍についた幸村と父・昌幸に対し、兄・信幸は東軍・徳川方に味方したおかげで、真田家は大名として幕末まで続いた。真田家存続のためリスク分散を図って見事成功したわけだが、幸村自身も自らの子孫を残していたのだった。しかも、13人の子どものうち大助以下の11人は九度山に配流となった後に生まれている。真田の血統を残すという強い意志が感じられる。

それは同時に、子供たちに自分の遺志を秘かに託すものだったと見ている。詳しくは後述するが、いわば究極の事業承継策を仕掛けていたのである。

大坂夏の陣で討ち死にの前夜、敵の大将に娘を託す

時計の針を、幸村討ち死の前日に戻そう。慶長20年5月6日のことである。すでに前年の冬の陣後に大坂城は堀をすべて埋められて丸裸の状態にあったことから、豊臣方の各武将はやむなく城外に出て徳川軍を迎え撃つことになり、幸村は約3000の兵を率いて道明寺付近(現・大阪府羽曳野市、藤井寺市)に出撃した。ここで伊達政宗の大軍と激突する。

大坂夏の陣・道明寺合戦記念碑(真田幸村軍と伊達軍・片倉隊がこの付近で激突した)=大阪府藤井寺市

伊達軍の先鋒隊の指揮官は片倉小十郎重長という武将(当時は重綱と名乗っていたが、本稿では重長で統一する)。重長はまず800に及ぶ鉄砲隊を並べて真田軍に一斉に銃撃を浴びせかけ、押しまくってきた。しかし幸村は将兵に身を伏せて敵が射程距離に入ってくるまで我慢するよう命じ、片倉隊が近づいてきたところで一斉に槍を突き出して反撃に出た。

両軍入り乱れての激戦となり、真田隊は片倉隊を700~800㍍ほど後退させたという。この戦いで大将の片倉重長も負傷している。しかしここで伊達本隊が片倉隊支援に駆け付け、さすがの真田隊もじりじりと押し戻されていった。その後しばらくの間にらみ合いが続いたが、真田隊は大坂城から退却命令が届いたため、そのまま大坂方のしんがりをつとめて撤退した。両軍痛み分けの格好である。

ところがその夜、予想外のことが起きる。片倉重長の陣に、若い女性が侍女とともに送り届けられてきたのである。聞けば、真田幸村の娘・阿梅(おうめ)だという。侍女が言うには、「幸村公は我が子を託するに足る方は重長公ただ一人であると判断いたしました」とのこと。重長はこれを受け入れて阿梅を保護し、戦いが終わったのち仙台に連れ帰ったのである。

阿梅は当時12歳。父・幸村に従って大坂城に入城していたが、幸村は道明寺の戦いが終わった夜、「明日は最期」と心に決めていたのだろう。しかし気がかりは残された我が子のこと。そこで、先ほどまで敵ながら見事な采配を振るって自らも勇敢に戦っていた片倉重長を見込んで、阿梅を託すことにしたというのだった。

伊達政宗の重臣・片倉重長「鬼の小十郎」

~幸村の子ども5人を引き取る、次男は家臣に取り立て

片倉重長という人について少し説明が必要だろう。重長の父親・片倉小十郎景綱は伊達政宗の第一の重臣で、政宗の乳母の弟だった人である。かつてNHK大河ドラマ「伊達政宗」で渡辺謙が主役の伊達政宗を演じ、その側に常に仕える片倉景綱の役を西郷輝彦が演じたので、覚えている年配の人も多いと思う。景綱は関ヶ原の戦い後に仙台藩の支城となる白石城の城主となり1万3000石と大名並みの待遇を与えられている。

片倉重長の居城だった白石城(天守閣は1995年に木造で復元された)=宮城県白石市

重長はその嫡男である。父の通称・小十郎を継いで「鬼の小十郎」と呼ばれるほど武勇が優れ、父と同様に政宗から高い信頼を得ていた。大坂の陣では、景綱は病床にあったため嫡子の重長が出陣していた。

こうしてみると確かにひとかどの人物と評価できそうだが、それにしても今しがたまで刃を交えて戦った敵方の大将に突然我が子を託し、片や重長もそれに応じるとは、いくら戦国の世でも常識では考えにくい。

実はそれだけではない。重長はその後に阿梅を側室にし、正室亡き後には継室(後妻)としたのである。名実ともに徳川の天下となった中で、真田幸村の娘を引き取るだけでもリスクがあるのに、正室にまでするとは。それが露見すれば片倉家にとどまらず、主人である伊達家も幕府から追及される恐れがあるのに大した度胸である。

幸村の次男・片倉守信と5女・阿梅の墓(白石市の当信寺)

さらに驚くべきことに、幸村の他の子どものうち5人(1男・4女)が阿梅を追うように続々と仙台藩に逃れて来たのである。京などに隠れ住んでいた幼い子どもたちを真田家の旧臣たちがひそかに仙台藩まで送り届け、片倉家が居城の白石でかくまって養育した。まるで時代劇か何かのようだが、本当の話だ。

そのうちの男子(次男の大八)は大坂の陣の時はまだ4歳だったが、成長すると片倉重長の家臣となり、片倉の姓をもらって片倉守信と名乗った。重長は大八を保護して養育したばかりか、片倉の姓まで与えていたのである。破格の待遇である。ちなみに、下の名前の守信は父・幸村の別名である信繁の一字、信を継いでいる。

守信は当初は真田を名乗ったのだが、幕府から疑いがかかった。このため片倉重長は、政宗亡き後の2代目藩主となっていた忠宗と相談し「守信は幸村の息子ではない。幸村の叔父・信伊の孫だ」と回答したという。この信伊という人は早くから家康側に従っていた人だったので、その名前を利用したのだが、その孫というのは真っ赤なウソである。これで切り抜けたが、もはや真田姓を名乗るのは危険と判断して片倉姓としたのだった。その子孫がやがて真田を名乗るようになり、仙台真田家として現在まで続いているのである。

片倉守信の墓石には「一文銭」が刻まれている。

真田家の家紋「六文銭」を憚ったのだろう。

また他の女子も成人後は、6女・なほが出羽亀田藩主に、9女・阿菖蒲(おしょうぶ)が政宗の正室の甥で伊達一門の田村家に嫁ぐなど、いずれもそれなりの家に嫁いでいる。

こうしてみると、幸村の遺志は見事に生かされたと言える。究極の事業承継が実現したと言っていいだろう。

真田幸村と伊達・片倉家のひそかな絆

この一連の経過でもう一つ見逃せないのは、伊達家と片倉家の動きである。リスクを冒してまで幸村の遺児たちを徹底的に保護し、しかもきわめて大事に扱っている。守信が幕府から怪しまれた時は藩主と相談して嘘までついているのだ。幸村の娘を他の大名家に嫁がせることなど、大名家である伊達家の意向なしには実現しないはずだ。これらを総合すると、大坂夏の陣で阿梅を引き取った時から、片倉重長の一存ではなく政宗も承知していたことを示唆している。

政宗は大坂夏の陣の後、真田以外にも豊臣方残党の有力武将を何人かかくまっている。このため、徳川の天下になってもなお「いずれ徳川にとって代わって天下を獲る」と機会をうかがっていたとの説もあり、それをうかがわせる行動もとっている(詳しくはいずれ別の機会に)。その真偽は不明だが、仙台真田家13代目当主・真田徹氏は「大坂夏の陣の際、幸村が家康を討ち、伊達が幸村の子供を引き取る」との“密約”があったのではないかと推測されている(同氏著『真田幸村の系譜』)。

そしてその翌日、幸村は家康をあと一歩のところまで追いつめたが、討ち取ることはできなかった。

しかし、である。実は家康は大坂夏の陣で討たれて死んだという説がある。前号(6月23日付『真田幸村から学ぶ中小企業の生き残り戦略(中)』)でも紹介したように、家康は幸村の猛攻で瀕死の重傷を負い、駕籠に乗せられて堺の南宗寺に逃げ込んだが、すでに家康は息絶えていたというのだ。常識的には信ぴょう性は薄いのだが、その寺には現在「徳川家康の墓」と伝わるものが残されており、17世紀に建てられた門には徳川の家紋である「葵のご紋」の入った瓦も現存する。しかも、息子の2代将軍・秀忠、孫の3代将軍・家光が1623年に相次いで南宗寺に参詣しているというから「ひょっとすると本当かも」という気持ちも沸き起こってくる。

もしこの伝説が本当なら、幸村は“密約”を果たしたことになる。実際には幸村は家康を討ち取れなかったことが事実だろうが、それでも伊達政宗は子孫の代まで“密約”を守り通したわけだ。真田と伊達・片倉の両者はひそかに固い絆で結ばれていたと言える。

このように本連載で3回にわたって幸村の生涯を見てきたが、その生きざまは我々に勇気と元気を与えてくれる。自分の死後まで視野に入れた長期戦略、究極の危機管理策と事業承継策など、中小企業の経営にとっても多くのヒントを残している。

そしてそれらを支えたのは、信頼すべき仲間とライバルの存在だった。幸村の幼い遺児たちを決死の覚悟で仙台まで送り届けた旧家臣たちは部下であり仲間、幕府からの追及というリスクを冒してまで遺児たちを徹底してかくまい大事に遇した片倉家と伊達家は信頼すべき元ライバルである。激動する現代社会においても、このような絆は大切にしていきたいものだ。それがまた生き残り戦略を支えることにもなりうるのである。

(写真はいずれも筆者撮影)

*本コラムは、株式会社ペルソンのHPに掲載された原稿(2016年9月23日付け)を一部修正・加筆し、写真を追加したものです。